NOUS

SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!

NOUS

SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!

Texte de Charles Beausire

Comme

M. Jourdain faisait de la prose nous sommes académiciens sans le savoir puisque

au siècle des lumières l’escrime faisait partie des arts académiques avec

l’équitation et la danse.

L’académisme

est un phénomène particulier aux activités culturelles qui assimile plus ou

moins «culture» et «civilisation».

L’académie

est un instrument parmi d’autre de ce processus de «civilisation» des mœurs

qui branche aussi bien l’élite intellectuelle que l’aristocratie. Leurs

enfants allaient devoir en apprendre les règles; soit le maniement de l’épée,

les lois de l’équitation et l’art de la danse ce que l’on appelait

justement des «académies».

L’ACADEMIE

D’ARMES

La

première institution connue en France sous le nom «d’académie» fut celle

des maîtres d’armes. Créée par privilège royal en 1867 et placée sous

l’égide du patron mémorable de l’escrime, saint Michel, cette compagnie

arriva à son apogée sous Louis XIV, qui confirma les règlements et les

statuts établis par ses prédécesseurs et accrut encore ses nombreux privilèges.

Fondée au cours du règne de Charles IX l’académie continua de jouir de la

bienveillance des règnes successifs, jusqu’à la révolution.

Tout

en promulguant ces lois contre l’usage si répréhensible que les duellistes

faisaient de leur épée, Louis XIV ne perdait pas de vue les avantages inhérents

à la pratique de l’escrime, et voulut se montrer le protecteur éclairé de

la science des armes.

Il

institua des Académies, leur donna par lettres patentes des statuts et règlements,

et fixa à vingt le nombre des professeurs à Paris. Mais ce n’était là que

le côté matériel de l’institution. Louis XIV comprit qu’il fallait

l’entourer d’une juste considération. Il octroya donc des lettres de

noblesse aux titulaires, autorisa les plus anciens d’entre eux à porter une

plaque avec deux épées en sautoir sur fond d’azur et quatre fleurs de lys

surmontées d’un casque. Chacun de ces professeurs avait droit à une place réservée

dans les théâtres royaux; de plus, le privilège de suivre les chasses de la

cour, et de faire revêtir à ses gens la livrée du roi.

Assurément

cela constituait une position très sortable: mais il fallait la conquérir -

c’est le cas de le dire - à la pointe de l’épée.

D’après

les statuts et règlements, l’on ne pouvait se mettre sur les rangs, sans attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives

chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait

dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il

arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé

à un autre examen dans un délai fixé.

attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives

chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait

dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il

arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé

à un autre examen dans un délai fixé.

Cet

assaut qui avait lieu en présence d’un nombreux concours d’amateurs, était

comme la pierre de touche des connaissances que possédait le récipiendaire. Il

avait cet excellent résultat d’exciter une noble émulation parmi les

concurrents, et de les faire participer ainsi à la perfection de leur art.

L’ancienne

Académie d’armes comptait alors vingt membres dont les six premiers étaient

nobles de droit et décorés des ordres royaux. Seuls ces vingt membres avaient

le droit de mettre pour enseigne, à la porte de leur salle d’armes, le bras

armé d’une épée qu’en langue héraldique on désigne sous le nom de

dextrochère.

Cette

société, dont la mission et l’utilité pratique étaient justement reconnues,

décernait, après épreuves, des diplômes et recevait les maîtres qui se

montraient dignes d’être admis parmi ses membres. C’était en quelque sorte

le Conservatoire d’une science qui depuis le XVIe siècle est restée

essentiellement française.

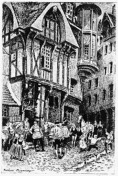

L’une

des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont

malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre

sec, sise près du Louvre comme il se doit.

L’une

des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont

malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre

sec, sise près du Louvre comme il se doit.

Lors d’une prochaine escapade dans la

Ville lumière, pourquoi n’iriez-vous pas faire un petit pèlerinage dans

cette ancienne rue toujours ouvertes. L’immeuble est méconnaissable, mais si

vous allez vous restaurer «Chez la Vieille» vous pourrez constater que

l’escalier humide et sombre est en harmonie avec les planchers de guingois que

l’on ne serrait pas surpris de voir éclairés aux chandelles. En récompense

les repas de la patronne sont succulents (pub gratuite).

Si

d’aventure vous croisiez un «black» dans la rue, ce pourrait être Monsieur

de Saint-Georges mais hélas ce serait une hallucination ou alors son fantôme.

En 1752 le célèbre mulâtre habitait rue Saint-Honoré et passait tous les

jours devant cet immeuble dans ce quartier le plus huppé de la capitale. Le Maître,

Monsieur de la Boëssière y avait installé son académie d’armes. Il était

réputé

comme

l’un des meilleurs enseignants en escrime de Paris. Il prit Saint-Georges sous

sa houlette comme c’était un travailleur acharné, ses protégés

comprenaient bien vite que pour progresser ils auraient à passer de nombreuses

heures à répéter des enchaînements fastidieux avant d’être admis de

croiser le fer.

Ce

perfectionniste sera d’ailleurs l’inventeur du masque en treillis métallique

que nous utilisons toujours agrémenté de quelques améliorations, telles que

rembourrages qui le rendent plus confortable.

Le

fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en

1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la

bibliothèque du fort de Vincennes.

Le

fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en

1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la

bibliothèque du fort de Vincennes.

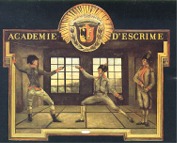

Sous le 1er empire les Maîtres d’armes

recevaient le superbe diplôme dont vous avez une illustration ci-dessus, pour décorer

les murs de leur académie.

Parmi

les nombreux faits dont peut se vanter le célèbre mulâtre on peut citer

l’assaut qu’il livra en soirée de gala à Londres avec un non moins célèbre

bretteur, la chevalière d’Eon de Beaumont.

Ces 2

personnages dont je ne saurais trop vous recommander de lire les exploits dans

les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges

et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à

Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de

vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre

académie.

exploits dans

les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges

et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à

Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de

vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre

académie.

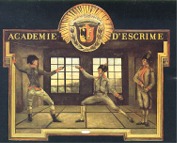

Pour

clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion

de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre

possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la

disparition.

Pour

clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion

de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre

possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la

disparition.

Néanmoins

nous possédons toujours les magnifiques fresques dues au pinceau d’Hippolyte

COUTAU qui ornent nos cimaises. (Article déjà paru dans la revue no 7 de mars

1998, pages 16 - 20).

Si à

la longue nous les regardons d’un æil distrait et peut-être blasé, nous

avons toujours autant de plaisir à tirer sous leur regard bienveillant!

J’espère qu’il en est de même pour

vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos

en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette

entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre

l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club

qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui

sourire.

J’espère qu’il en est de même pour

vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos

en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette

entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre

l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club

qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui

sourire.

C B

NOUS

SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!

NOUS

SOMMES TOUS ACADEMICIENS!! NOUS

SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!

NOUS

SOMMES TOUS ACADEMICIENS!!

attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives

chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait

dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il

arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé

à un autre examen dans un délai fixé.

attester au préalable que l’on avait travaillé pendant six années consécutives

chez le même maître. Puis venait l’épreuve de l’assaut qui consistait

dans le tir avec le fleuret seul, ensuite avec le fleuret et le poignard. S’il

arrivait au candidat d’être touché trois fois de suite, il était renvoyé

à un autre examen dans un délai fixé.  L’une

des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont

malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre

sec, sise près du Louvre comme il se doit.

L’une

des plus anciennes académies fut ouverte à cette époque par un Maître dont

malheureusement le nom ne nous est pas connu. Il professait rue de l’arbre

sec, sise près du Louvre comme il se doit.

Le

fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en

1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la

bibliothèque du fort de Vincennes.

Le

fils de M. de la Boëssière de 5 ans plus âgé que Saint-George écrivit en

1818 un traité de l’art des armes que l’on peut encore consulter à la

bibliothèque du fort de Vincennes.  exploits dans

les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges

et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à

Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de

vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre

académie.

exploits dans

les biographies qui leur sont consacrées par Alain Guéder pour Saint-Georges

et Edith Moreels pour d’Eon; s’entraînaient lors de leurs séjours à

Londres chez Maître d’Angelle. On lui doit un magnifique volume de

vulgarisation illustré par les figurines célèbres qui décorent même notre

académie. Pour

clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion

de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre

possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la

disparition.

Pour

clore ce chapitre sur les académies on ne saurait mieux faire à l’occasion

de la parution du 20eme No de l’Epée d’Argent que de rappeler que la nôtre

possédait un superbe panonceau dont nous ne pouvons que déplorer la

disparition.  J’espère qu’il en est de même pour

vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos

en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette

entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre

l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club

qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui

sourire.

J’espère qu’il en est de même pour

vous et je souhaite à notre red.-en-chef bon courage pour les 20 prochains Nos

en le remerciant pour l’énergie qu’il dépense pour mener à bien cette

entreprise plus absorbante qu’il n’y paraît. Son but: lutter contre

l’apathie et l’indifférence qui s’installent si facilement dans un club

qui ronronne dans la facilité. Sa seule récompense sera de voir le succès lui

sourire.